我国林草年碳汇量已达12亿吨二氧化碳当量,占全球首位。它们不仅是生态系统的重要组成部分,更是支撑我国“双碳”目标的战略资源,被誉为“碳中和的压舱石”。但这一巨大碳库的守护与激活,并非自然发生。真正让森林草原释放价值,需要在保护、增汇、监测、变现、协同五大环节上精准发力。

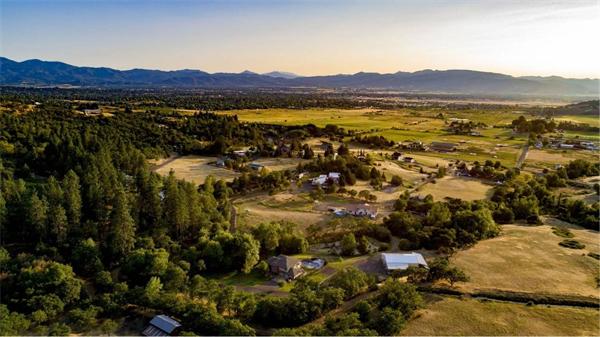

守住底线,林草资源是天然碳库,更需被“看住”

森林、草原、湿地一旦退化或破坏,原本的碳汇就可能转为碳源。守住这条生态底线,需要构建系统的资源监管机制:甘孜州通过“林长制”制度化管护逾9600万亩森林和8300万亩草原,有效压实责任;内蒙古搭建“一张图”生态资源管理平台,形成105亿吨碳储的监管清单。通过遥感影像监测火灾、非法开垦、病虫害等变化,能够为地方政府林草监管提供高频、可信的早期预警手段,提升管护响应速度和精度。

精准增汇,科学绿化从“种得多”转向“种得对”

碳汇不是简单“多种树”,而是“种得好”才能“汇得多”:四川改良树种、优化土壤结构,潜在年增汇量提升38%;固原通过引入高含碳树种云杉、油松,每亩碳汇提升15%以上。在海拔4000米的色达高原,人工种植云杉探索高寒区增汇新路径。项目启动前,碳遥感可基于气候、地形、历史影像等数据进行增汇潜力评估,为选址、树种配置等绿化策略提供决策依据,避免“盲目造林”“低效成林”。

算的精准,让“无形”碳汇变成“有据”资产

森林每年吸收多少碳?这是碳交易的核心。四川构建“空天地一体化”监测平台,结合遥感与光能利用率模型,实现省域级碳汇动态监测,精度超过90%。基于P-band、L-band雷达数据与多时相光学影像,碳遥感提供森林生物量反演、郁闭度估算等服务,让碳汇“看得见、算得出”。作为MRV前置环节,遥感监测已成为支撑碳汇项目注册与核查的关键底座。

释放价值,把“绿水青山”变成“真金白银”

碳汇价值实现,是林草保护的长效激励机制:内蒙古完成全国CCER重启后首单林业碳汇交易,交易金额2000万元;甘孜引入社会资本,建设碳中和林,引导企业投资3300万元植树;碳汇也被纳入司法生态补偿、赛事碳中和等多种场景。高质量碳汇背后,需高质量数据支撑。碳遥感提供项目前期筛查、项目注册过程中的图斑合规刻画、监测期内的动态评估等一站式遥感数据解决方案,让项目更快通过核证、更快实现交易。

制度协同,让林草碳汇不再“单打独斗”

林草碳汇开发涉及林业、能源、财政、生态环境等多部门,需政策协同:内蒙古成立联席会议机制,全年推动83.4万吨碳汇交易;四川出台林草碳汇管理办法,明确开发流程与主体权责。国家林草局在21个国有林场试点“公益性碳汇”与“可交易碳汇”并轨机制。

五环紧扣,生态价值才能真正转化为资产

碳汇像一块生态“海绵”,只有在保护、增汇、监测、变现、协同各环节同时发力,才能实现“持续吸收、持续增值”。碳遥感将以真实数据为支撑,助力林草碳汇从“生态卫士”走向“绿色资产”,让中国森林的碳故事被世界看见、被市场兑现。

上一篇:没有了

下一篇:中国优质绿色产能助力世界能源转型